[기계신문] 이차전지는 우리나라 4대 국가첨단전략기술 중 하나로 차세대 수출 성장 동력 확보를 위해 전략적으로 중요한 산업이다. 이차전지가 우리나라 전체 수출에서 차지하는 비중은 2012년 0.8%에서 2023년 1.6%로 증가하면서 차세대 수출동력으로 자리잡고 있다.

한국무역협회(KITA) 국제무역통상연구원은 최근 발간한 ‘이차전지 수출 변동 요인과 향후 전개 방향’ 보고서를 통해 2023년 우리나라 이차전지 수출이 전년 대비 1.5% 감소하면서 2015년 이후 처음으로 역성장을 기록했으나, 이러한 수출구조 변동은 우리 배터리 기업의 ‘해외 생산 확대’에 따른 국내 생산 비중 감소가 가장 큰 요인이라고 분석했다.

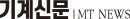

2023년 기준 우리나라 배터리 3사(LG에너지솔루션, SK온, 삼성SDI)의 해외 생산 비중은 92.4%로, 배터리의 국내 생산 비중은 10%를 밑도는 것으로 나타났다. 해외 공장에서 생산 후 판매되는 배터리는 국내 통관을 거치지 않기 때문에 수출 금액으로 집계되지 않는다.

이에 지난해 우리나라 이차전지 수출은 98.3억 달러로, 전년 동기 대비 1.5% 감소한 것으로 나타났으나, 실제 K-배터리의 글로벌 사용량은 2022년 대비 29.6% 증가하며 큰 폭의 성장세를 이어간 것으로 나타났다.

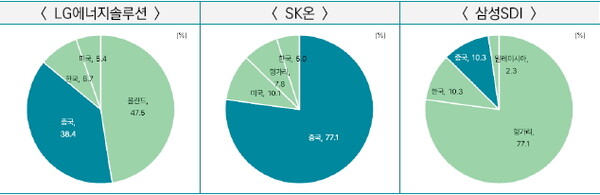

우리 기업의 주요 생산 거점인 헝가리와 폴란드의 이차전지 수출 금액도 큰 폭으로 증가했다. 2023년 1~9월 기준 세계 이차전지 상위 5대 수출국 중 수출 증가율이 가장 높았던 나라는 헝가리(66.2%)와 폴란드(65.9%)로, 중국(32.4%)을 크게 상회했다.

폴란드는 LG에너지솔루션 총생산의 47.5%, 헝가리는 삼성SDI 총생산의 77.1%를 차지하는 최대 생산 거점이다.

보고서는 이차전지 수출 변동 요인으로 ▶이차전지 해외 생산 확대 외에도 ▶중국기업과의 경쟁 및 LFP 배터리 선호도 증가 ▶전기차 수요 둔화를 꼽았다.

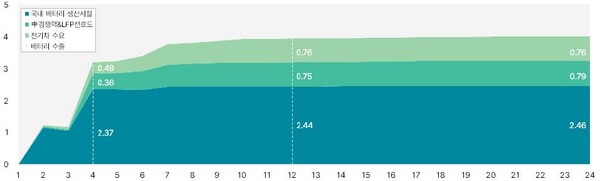

우리나라 배터리 수출에 대한 각 요인별 영향력을 분석한 결과, ‘해외 생산 확대(2.44%)’가 수출 변동을 설명하는데 가장 큰 비중을 차지하는 것으로 나타났다.

‘중국기업과의 경쟁 및 LFP 배터리 선호도 증가’와 ‘전기차 수요 둔화’가 수출 변동에 미치는 영향은 각각 0.76%, 0.75%로 나타나 영향력이 비슷한 것으로 분석됐다.

향후 이차전지 산업은 올해 하반기 중 미국 금리 인하 시 주요국 경기의 점진적 개선에 힘입어 전기차·배터리 수요 회복이 기대된다.

최근 미국 물가 안정화 추세가 지속된다는 전제 하에 주요 기관들은 미국이 기준금리가 하반기 중으로 4%대까지 인하될 것으로 전망하고 있다.

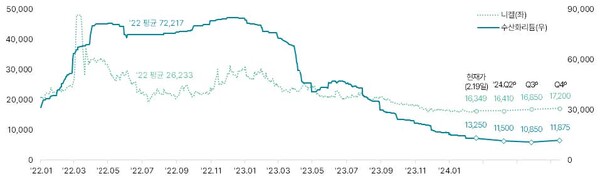

또한 미국 IRA의 중국산 배터리 견제로 우리 기업이 반사이익을 누릴 가능성이 크며, 최근 원료 광물가격 하락세가 둔화되는 점도 호재다.

일반적으로 제조원가 상승은 기업에 불리하지만, 이차전지 산업은 납품 단가가 원자재 가격과 연동되어 광물 가격이 상승하면 원자재 구매와 완제품 납품 간 시차로 인해 수익성이 개선된다.

다만 이차전지 공급 과잉에 따른 경쟁 심화는 하방 리스크 요인이다. 배터리 호황 시기에 주요 기업이 이차전지 생산시설에 집중 투자하면서 세계적인 공급 과잉이 발생하고 있다.

그러나 신규 투자 계획 철회, 생산목표 하향조정 움직임으로 초과공급은 소폭 완화될 것으로 보인다. 새로운 기회요인으로는 이차전지 해외 생산거점 확대로 새로운 수출동력 상품이 부상하고 있다.

해외 배터리 제조에 필요한 양극재 소재를 한국에서 공급하면서 수출 증가를 유발하고 있는데, 특히 미국(2021년 대비 2023년 수출 930.1% 증가), 헝가리(334.6%) 등 우리 기업의 생산거점을 중심으로 양극재 수출이 크게 증가하고 있다.

한국무역협회 도원빈 수석연구원은 “지난해 우리나라 배터리 수출이 감소한 것은 우리 기업의 경쟁력 약화가 아닌 해외 생산 확대에 따른 현상”이라면서 “2023년 K-배터리의 실제 사용량 기준 세계 시장 점유율은 23.1%로 수출 점유율(2023.1~9월 6.6%) 대비 3배 이상 높다”고 언급했다.

이어 “다만 안정적인 공급망의 구축을 위해 국내 이차전지 제조시설의 확대를 위한 정책이 필요하다”며 “미국이 인플레이션감축법(IRA)을 통해 자국 내 배터리 제조시설에 30%에 달하는 투자 세액공제를 제공하고 있어 우리도 경쟁국과 동등한 투자 환경 제공이 필요한 시점”이라고 강조했다.

기계신문, 기계산업 뉴스채널