[기계신문] 한국무역협회(KITA) 국제무역통상연구원은 최근 ‘2024년 양회를 통해 본 중국의 경제·산업 정책방향과 시사점’ 보고서를 통해 중국 경제정책 기조는 과거 2년간 안정을 최우선으로 했으나 올해는 안정보다는 성장에 더 무게를 실을 전망으로, 올해 중국 정부는 5% 성장을 사수하기 위해 정책 수단을 총동원할 것이라고 밝혔다.

중국의 31개 성급 지방 정부는 지난 1~2월에 ‘지방 양회’(地方两会)를, 중앙 정부는 3월 4일부터 ‘전국 양회(全国两会)’를 개최하여 2024년 경제성장 목표와 주요 정책 추진방향을 발표했다.

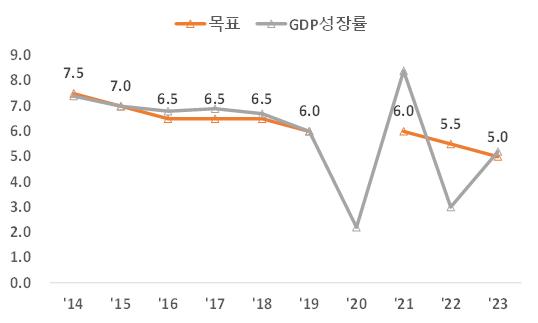

전국 31개 성시 중 18개 지역에서 당초 제시했던 경제성장률 목표 달성에 실패했고, 16개 지역에서 올해 경제성장 목표를 하향 조정했다. 글로벌 주요 기관들은 2024년 중국경제가 코로나19 기저효과 소멸로 4% 중후반이 될 것으로 전망했다. 중국 연구기관들은 4%대 후반에서 5%대 초반이라는 비교적 낙관적인 전망치를 제시했다.

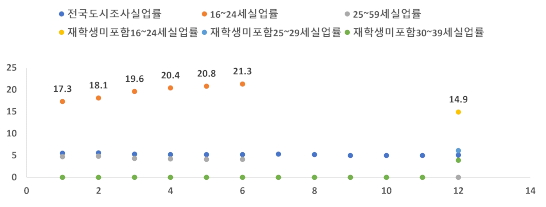

중국 정부는 부동산 경기 침체, 청년실업률 급증, 디플레이션 등 문제에 직면해 있는 상황에도 불구하고 ‘5.0% 내외’(지방정부 평균 5.4%) 성장이라는 도전적인 목표를 설정했다.

2024년은 중화인민공화국 건국 75주년을 맞이하는 해이자 ‘제14차 5개년 규획(2021~2025)’의 목표 달성을 위한 마지막 해이다.

2023년 12월 개최된 중앙경제공작회의 및 2024년 시진핑 주석의 신년사에서는 ‘안정 속에서 성장을 추구하고(온중구진, 穩中求進), 성장으로 안정을 촉진하며(이진촉온, 以進促穩), 먼저 새로운 것을 확립한 후 낡은 것을 타파(선립후파, 先立後破)’가 등장했다.

2023년 정책기조 ‘안정을 최우선으로 하되, 안정 속 성장 추구(온자당두 온중구진, 稳字当头 稳中求进)’에 비하면, 올해는 안정보다는 성장에 더 무게를 싣는 경제 운영이 예상된다. 이에 이번 양회에서 제시한 성장 중심의 경기부양책의 구체적 내용에 주목할 필요가 있다.

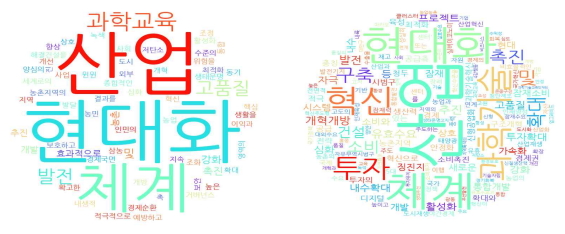

2024년 지방 및 전국 양회를 통해 발표된 정부업무보고 자료에 따르면, 2024년 중국의 경제·산업정책 키워드는 ▶과학기술 혁신을 통한 新질적 생산력 제고(新·生·力) ▶투자 활성화 및 소비촉진 ▶청년고용 안정화 ▶디지털 인프라 투자 확대 ▶권역별 경제발전 추진 ▶농촌 발전 추구 등 6가지로 압축할 수 있다.

특히 전국 31개 성시 모두 ‘과학기술 혁신’ 혹은 ‘현대화 산업 체계 구축’을 3대 과제 안에 포함했으며, 23개 성시에서 ‘투자 및 소비 촉진을 통한 내수 확대’를 중요 과제로 채택했다.

‘新질적 생산력’은 전통적인 양적 성장 노선에서 고품질 발전 조건에 부합하는 생산력으로 고효율 경제사회발전을 추구하는 개념으로, 대다수의 지방정부는 선진화된 제조업 클러스터 형성 및 과학기술 연구역량 향상에 중점을 두었다.

이번 양회에서 다수의 지역에서 외자 협력 프로젝트, 외자 기업 교류 등을 통한 외국인 투자 유치를 중요 목표로 설정했다. 스마트 가전, 신에너지 자동차 등 신기술 기반 상품에 대한 소비 및 문화, 관광 서비스 소비 촉진 역시 중요 과제로 대두되었다.

한편, 청년실업 문제를 해결하기 위해 다수의 지방정부는 ‘청년 고용 안정화'를 정부 업무보고에 명문화하고, 청년 고용을 촉진하기 위해 기술 훈련, 일자리 개발 등 실질적인 대책을 도입하기로 하였다. 동시에 기업이 필요로 하는 인력 양성을 통해 취업 확대와 첨단산업의 발전을 동시에 도모할 것을 약속했다.

또한, 5G 기지국 확대 및 6G 기술 개발에 박차를 가하는 등 디지털 인프라 확장 및 전자상거래 촉진을 중요 과제로 제시했다. 주요 도시들은 징진지, 웨이강아오, 대만구, 장강삼각주 등 권역 경제발전 추진을 우선순위로 두며, 지역 내 인프라 건설, 기술 협력 등을 언급했으며, 일부 지역은 신하방(新下放) 운동 전개 등 농촌 발전 추구도 핵심 과제로 제시했다.

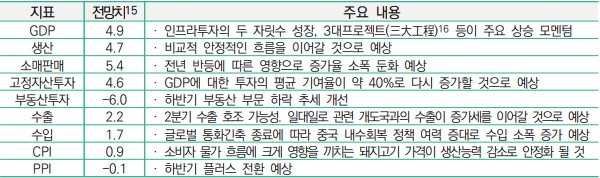

2024년 중국은 ‘바오우(保五·5% 성장률 유지)’를 사수하기 위해 지속적인 경기부양 정책을 실시할 것으로 예상된다.

국제무역통상연구원 전보희 수석연구원은 “중국의 부양책 시행은 중국 경기 회복에 긍정 요인으로 작용할 것”이라면서도 “부동산 침체 장기화, 외국 기업의 탈중국 심화, 높은 청년 실업률 등은 올해에도 가장 큰 리스크가 될 것”이라고 언급했다.

이어 “중국의 과학 기술 혁신 강조로 고급 중간재 수입 수요는 꾸준히 증대될 것”이라며 “한중 간 경쟁이 심화되고 협력의 가능성이 축소되고 있는 만큼 중국 산업의 변화에 올라탈 수 있는 새로운 협력 방안 모색이 필요하다”고 강조했다.

기계신문, 기계산업 뉴스채널