[기계신문] KAIST는 신소재공학과 홍승범 교수 연구팀이 미국 드렉셀대학교, 노스웨스턴대학교, 시카고대학교, 테네시대학교와 공동 연구를 통해 인공지능(AI)·머신러닝(ML)·딥러닝(DL) 기술이 신소재공학 전반에 미치는 영향을 종합적으로 분석한 리뷰 논문을 국제학술지 ‘ACS Nano’에 지난 8월 5일자로 게재했다고 26일 밝혔다.

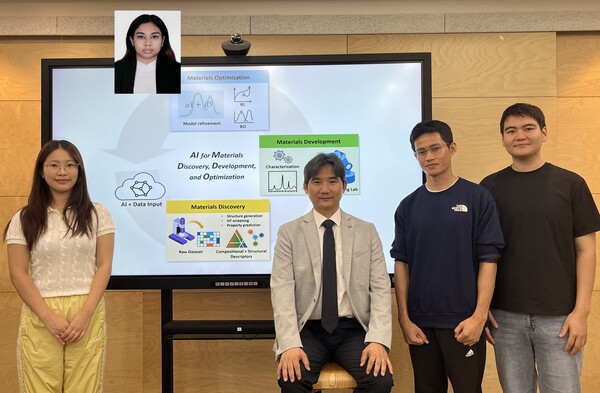

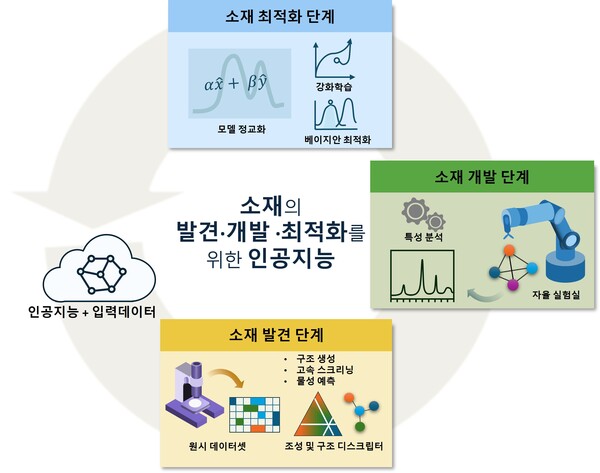

홍승범 교수 연구팀은 소재 연구를 ‘발견-개발-최적화’의 세 단계로 구분하고, 각 단계에서 AI가 수행하는 역할을 구체적으로 설명했다.

소재 발견 단계에서는 AI가 새로운 구조를 설계하고 물질의 성질을 예측해, 수많은 후보 중 가장 유망한 물질을 신속히 찾아낸다. 개발 단계에서는 실험 데이터를 분석하고 자율 실험 시스템(Self-driving Lab)을 통해 AI가 실험 과정을 자동으로 조정함으로써 연구 기간을 단축한다.

최적화 단계에서는 AI가 시행착오를 거치며 스스로 최적의 조건을 학습하는 ‘강화학습(Reinforcement Learning)’과, 적은 실험으로 가장 우수한 결과를 찾아내는 ‘베이지안 최적화(Bayesian Optimization)’ 기술을 활용해 설계와 공정 조건을 자동으로 조정하고 성능을 높인다.

즉, AI는 수많은 재료 중에서 ‘가장 가능성 있는 후보’를 먼저 골라주고, 실험 과정에서 시행착오를 줄이며 마지막에는 스스로 실험 조건을 조정해 성능이 가장 좋은 조합을 찾아내는 ‘똑똑한 조수’ 역할을 한다.

논문은 또한 생성형 AI, 그래프 신경망(GNN), 트랜스포머 모델 등 첨단 기술이 AI를 단순한 계산 도구가 아닌 ‘생각하는 연구자’로 변화시키고 있음을 보여준다.

AI는 물리와 화학의 법칙을 스스로 학습해 새로운 소재를 상상하고 예측하며, 연구자의 ‘두 번째 두뇌’처럼 아이디어 제안부터 검증까지 함께 수행한다.

그러나 연구진은 AI가 제시하는 결과가 항상 정답은 아니며, 데이터 품질 불균형, 예측 결과 해석의 어려움, 이질적 데이터 통합 등 여전히 해결해야 할 과제들이 남아 있다고 지적했다.

이에 따라 앞으로는 AI가 물리학적 원리를 스스로 이해하고, 연구자가 그 과정을 투명하게 검증할 수 있는 기술이 함께 발전해야 한다고 강조했다.

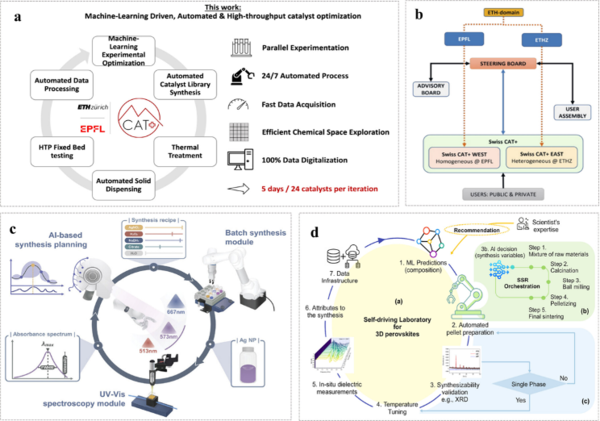

논문에서는 또한 연구자가 직접 실험 장비를 조작하지 않아도 AI가 실험 계획을 세우고 결과를 분석해, 다음 실험 방향까지 제안하는 ‘자율 실험실(Self-driving Lab)’과 AI가 촉매 합성 실험을 자동으로 설계·최적화하고 로봇이 수행하는 ‘AI 기반 촉매 탐색 플랫폼’에 대해 심층적으로 다뤘다.

특히 AI가 촉매 합성과 최적화 과정을 자동으로 수행해 연구 속도를 비약적으로 높이는 사례를 소개하며, 이러한 접근이 배터리 및 에너지 소재 개발로 확장될 가능성을 보여주었다.

홍승범 교수는 “이번 리뷰는 인공지능이 단순한 도구를 넘어 신소재공학 연구의 새로운 언어로 자리 잡고 있음을 보여준다”며 “KAIST 연구진이 제시한 로드맵은 향후 배터리·반도체·에너지 소재 등 국가 핵심 산업 분야 연구자들에게 중요한 길잡이가 될 것”이라고 말했다.

과학기술정보통신부의 재원으로 한국연구재단의 지원을 받아 수행된 이번 연구에는 KAIST 신소재공학과 베네딕투스 마디카(Benediktus Madika) 박사과정, 아디티 사하(Aditi Saha) 박사과정, 강채율 석사과정, 바초리그 바얀톡톡(Batzorig Buyantogtokh) 박사과정이 공동 제1저자로 참여했다.

또한 미국 드렉셀대학교 조슈아 아가르(Joshua Agar) 교수, 노스웨스턴대학교 크리스 울버튼(Chris Wolverton) 교수, 피터 부어히스(Peter Voorhees) 교수, 시카고대학교 피터 리틀우드(Peter Littlewood) 교수, 테네시대학교 세르게이 칼리닌(Sergei Kalinin) 교수가 공동저자로 참여했다.

기계신문, 기계산업 뉴스채널