[기계신문] 산업·에너지 기술개발사업이 고위험·차세대·대형 과제 중심으로 재편되고, 기업의 현금부담이 대폭 완화되는 한편, 기업과 연구자가 과제 기획과 운영의 전권을 행사하는 수요자 중심의 프로세스로 전환된다.

산업통상자원부(이하 산업부)는 지난 18일(목) 삼성전자 서울 R&D 캠퍼스에서 안덕근 장관 주재로 ‘R&D 혁신 라운드테이블’을 개최하고, ‘산업·에너지 연구개발(R&D) 투자전략 및 제도혁신 방안’을 발표했다.

행사에는 김우준 삼성전자 사장, 박성현 리벨리온 대표, 양희원 현대자동차 부사장, 정지성 에스오에스랩 대표, 장광필 HD한국조선해양 CTO, 송용진 두산에너빌리티 CTO, 류석현 한국기계연구원장, 이창근 한국에너지기술연구원장, 전윤종 한국산업기술기획평가원장, 민병주 한국산업기술진흥원장을 비롯한 연구기관장, 대학(연구부총장), 대·중견·중소기업 CTO, R&D 전문기관장 등 관계자 20명이 참석했다.

산업부는 지난해 총 20여 차례에 걸쳐 기업, 출연연, 산학협력단, 차세대리더, 여성공학인, 신진연구자 등 현장 연구자 간담회를 개최해 500여명 이상의 연구자와 직접 소통하고 의견을 수렴했다. 이를 통해 생생한 현장의 목소리를 검토하고 반영하여 산업·에너지 R&D 4대 혁신방향과 세부 이행과제를 마련했다.

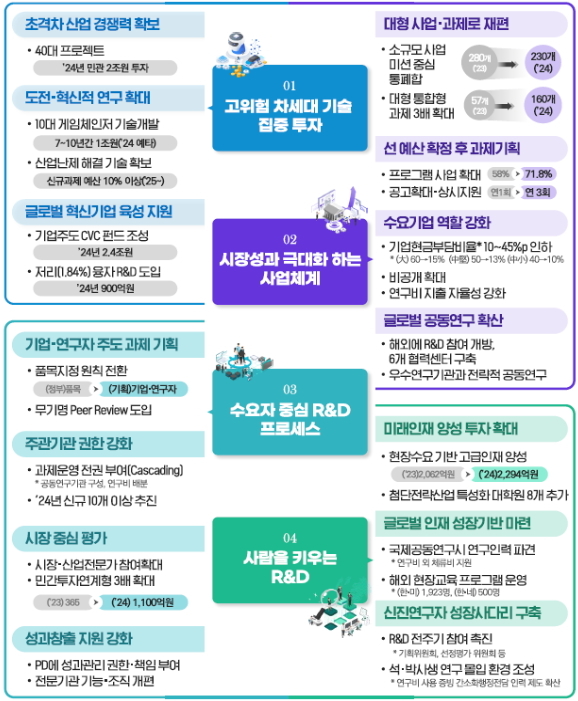

‘산업·에너지 R&D 투자전략 및 제도혁신 방안’의 주요 내용을 보면, 우선 민간이 투자하기 어려운 고위험 차세대 기술에 집중 지원한다. 세계적인 혁신기업 육성을 위해 관행적·보조금 성격의 지원을 중단하고, 글로벌 최고에 도전하는 기술을 지원한다.

이를 위해 산업 초격차 달성을 위한 미션 중심의 11대 분야 40개 초격차 프로젝트에 2024년 신규예산의 70%를 배정해 민관합동으로 약 2조원(정부 1.3조원)을 투자한다.

또, 상용화까지는 상당한 시간이 걸리고 실패 확률이 높지만 세계시장을 선도(First Mover)할 수 있는 10대 게임체인저 기술개발을 위해 약 1조원 규모의 예타를 추진하고, 산업별 난제 해결을 위한 초고난도 과제들에 매년 신규과제 예산의 10%(약 1,200억 원 수준)를 투자한다.

아울러 글로벌 최고 혁신기업 육성을 위해 보조금 성격 지원은 중단하고, 혁신 역량 높은 기업이 도전할 수 있도록 집중 지원한다. 2024년에 민관 합동으로 총 2.4조원 규모의 CVC(기업형벤처캐피털) 펀드를 조성하여 혁신기업의 기술사업화에 집중 투자한다.

국가첨단전략산업 기술혁신 융자 사업을 신설하여 첨단전략산업 분야 중소·중견기업의 R&D 활동을 보조하기 위해 2024~2027년간 총 3,900억 원(잠정) 규모 超저금리 자금 융자를 지원하는 한편, 기업의 R&D 투자 촉진을 위해 한시적(~2024.12)으로 일반 R&D 투자 증가분에 대한 세액공제율을 +10%p 상향한다.

둘째, 시장 성과 극대화를 위한 R&D 체계로 개편한다. 분절된 소규모 요소기술 과제들이 연구개발로 끝나는 것이 아닌, 최종 대형 성과로 이어질 수 있도록 미션이 명확한 대형·장기투자 체계로 재편하고 파급력 있는 성과 창출을 지원한다.

이를 위해 소규모 파편화된 사업은 줄이고, 미션 중심으로 유사목적의 사업들을 통합하여 추진한다. 또한 투자의 적시성과 유연성을 높일 수 있도록 프로그램형 사업의 비중을 확대하고 연중 기획, 年 3회 공고를 통해 현장수요를 즉시 반영한다.

동시에, 수행기업의 부담을 대폭 완화한다. 연구비중 기업 부담분의 현금비율을 대폭 인하하고, 기술 보호를 위해 기업이 신청할 경우 사업별 심의위원회를 통해 과제 내용, 성과, 연구기관 등 정보를 비공개 조치한다. 아울러 성실집행 기업・연구기관은 자체 정산을 허용하여 연구비 지출의 자율성을 대폭 강화한다.

임팩트 있는 성과창출을 위해 국내외 모든 연구자에게 R&D를 개방하고, 글로벌 우수 연구기관 6곳에 협력센터를 구축하여 공동연구를 집중 지원한다. 특히, 해외가 비교우위에 있어 국제협력이 필수적인 180개 원천기술은 전략적 공동연구를 추진한다.

셋째, 우수한 기업과 연구자가 연구를 주도하고 성과를 창출할 수 있도록 산업기술 R&D 프로세스를 전면 개편한다. 먼저, 정부가 기술을 지정해온 그간의 R&D 방식을 탈피한다. 정부는 원칙적으로 품목과 목표를 지정하고, 수행기관이 기술내용과 개발계획을 제시하고 경쟁한다. 국내외 전문가들의 무기명 Peer Review를 통해 세계최고·세계최초 여부를 검증하여 기획을 고도화한다.

혁신역량이 뛰어난 기업과 연구기관에는 사업 운영에 대한 전권을 부여하는 Cascading 방식*의 과제를 10개 이상 시범 도입한다. 주관기관이 주도하여 공동 연구기관을 구성하고 연구비를 배분하는 유연한 수행을 지원한다.

* (일반과제) 컨소시엄(주관+공동연구기관)을 선정·협약, 협약에 따라 기관별 연구 수행(Cascading) 주관기관만 선정·협약, 주관기관 주도로 과제 수행

또, 도전성·혁신성·시장성 검증을 강화한다. 특히 평가에 시장·산업 전문가의 참여를 확대하여 민간의 전문성을 적극 활용한다. 특히 민간투자를 받은 기업에 대해 정부가 매칭을 지원하는 투자연계형 R&D 방식도 대폭 확대한다.

PD는 기존 사업기획 역할에서 벗어나 선정·수행·평가 등 R&D 전주기를 지원하는 성과 책임자 역할을 수행한다(DARPA 방식). 아울러 R&D 전문기관도 지원형 조직으로 재편한다.

마지막으로, 미래 세대가 세계적인 연구자로 성장하도록 지원을 강화한다. 첨단산업 현장 수요에 기반한 고급인재 양성에 역량을 집중한다. 인력양성 예산을 11% 확대하여 석박사 고급인재를 집중 육성하고, 첨단산업 특성화 대학원을 2024년에 11개로 대폭 확대한다.

글로벌 인재로의 성장기반을 강화하기 위해 국제공동 연구시 현지 파견 연구비·체류비 지원을 확대하고, 해외 대학·첨단산업 현장에서의 교육 프로그램을 운영한다.

기획·평가 등 R&D 전주기 프로세스에 신진연구자 참여를 확대하고, 연구비 사용증빙 간소화, 행정전담인력 제도 확산 등 석·박사생의 연구몰입 환경을 조성한다. 또한 역량 있는 연구자의 원활한 창업을 위해 휴·겸직, 주식취득 등 전면 허용을 추진한다. 아울러, 1월부터는 연구자의 직무발명보상금에 대한 비과세를 700만원으로 확대하고 직무보상비율도 60%로 확대한다.

안덕근 산업부 장관은 “산업·에너지 연구개발(R&D)을 고위험 차세대 기술개발에 집중하여 민간의 도전적 투자를 견인(crowding-in)하는 한편, 기업·연구자의 자율성과 창의력을 존중하는 수요자 중심의 연구개발(R&D) 시스템으로 전면 전환해 나가겠다”고 밝혔다.

기계신문, 기계산업 뉴스채널