기상 현상 간 복잡한 상호작용 해석

[기계신문] 전 세계적으로 기록적인 폭염이 점점 더 빈번해지고 있으며, 이는 인류의 사망률과 경제 안정성에 심각한 부정적 영향을 미치고 있다.

한국은 이러한 온난화가 세계 평균보다 빠르게 진행되는 지역 중 하나로, 폭염에 대해 빠르고 정확한 예측 기술이 필요하다.

원격상관(Teleconnection)은 먼 지역의 지면과 해수면 변동성이 다른 지역의 기후에 영향을 미치는 현상으로, 장기 기후 예측의 정확성을 높이는 데 중요한 역할을 한다.

하지만 물리 방정식 기반 기후 예측 모델은 이러한 장기간에 걸친 대기와 지표면의 상호 작용을 정확하게 수식화하지 못하기 때문에 이를 반영하는 데 한계가 있다.

그런데 최근 UNIST 연구팀이 인공지능(AI)을 활용해 폭염을 예측하는 기술을 개발했다. 폭염뿐만 아니라 다양한 기후변화에 대응하는 데에도 도움이 될 전망이다.

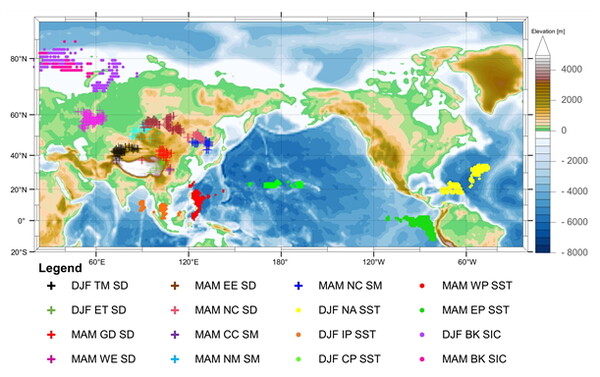

UNIST 지구환경도시건설공학과 임정호 교수 연구팀은 해수면 온도, 토양 수분, 적설 깊이, 해빙 농도 등 전 세계 기후 요소들을 분석해 폭염 예측 AI 모델을 개발했다. 특히 몽골 사막과 중국 톈산산맥의 적설 깊이가 한국의 폭염일수 예측에 중요한 요소임을 확인했다.

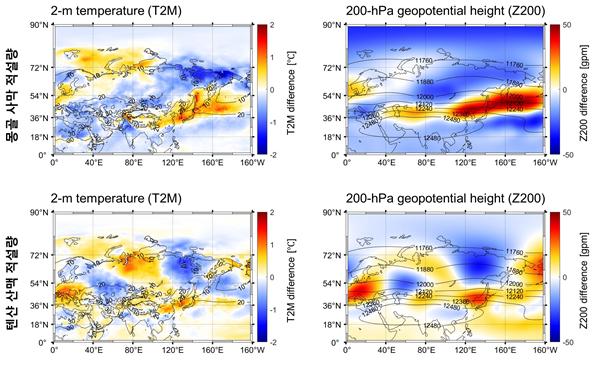

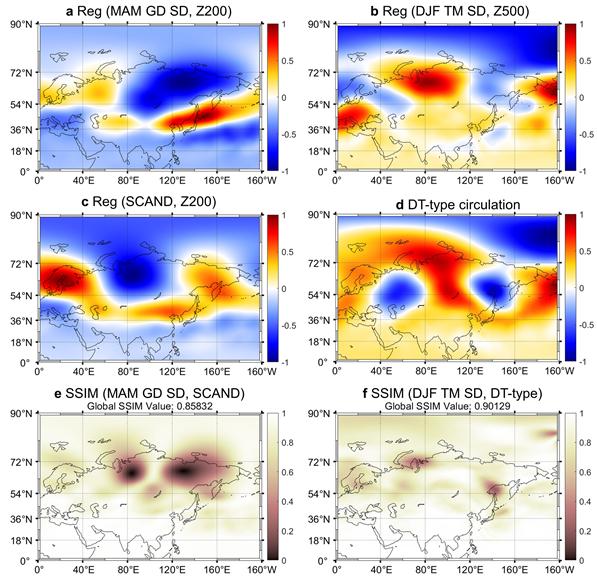

연구팀은 겨울철 톈산산맥의 적설 깊이 증가와 봄철 고비사막의 적설 깊이 감소가 여름철 폭염을 예측하는 중요한 변수임을 입증했다. 몽골 사막과 톈산산맥 적설 깊이 변동성이 클 때 한국의 여름 기온이 상승하는 경향을 확인한 것이다.

2023년 폭염 예측에서 톈산산맥 적설 깊이가 주요한 역할을 했다는 점이 주목된다. 2024년에는 토양 수분과 해수면 온도 등 다양한 기후 요소의 영향력이 더 복잡해지고 있다.

이연수 연구원은 “몽골 사막과 톈산산맥의 적설 깊이와 한국 폭염 사이의 연결 고리를 밝혀냈다”며 “이는 기존 대규모 원격상관 패턴과 유사한 구조로, 폭염 예측에 중요한 역할을 할 것으로 기대된다”고 설명했다.

임정호 교수는 “기존 기상 예보 모델에서 반영하지 못한 원격상관 인자들과 폭염 사이의 관계를 모니터링해 예측 정확성을 높일 수 있다”며 “이번 연구가 한국의 폭염 이해와 대응에 큰 도움이 될 것”이라고 밝혔다.

이번 연구에서는 전 지구 지면 및 해수면 변동성 중 한국 폭염일수 예측에 유의미한 지역들을 선별하여 제공하였으며, 그 중 몽골 사막과 톈산산맥의 적설 깊이와 한국 폭염 사이의 연결 고리를 제시하였다.

또한, 유의미한 변동성을 이용하여 기계학습 기반 폭염일수 예측을 개발하였고, 물리 방정식 기반 모델보다 정확한 예측 성능을 보여 인공지능의 폭염 장기 예측 가능성을 제시하였다.

한편, 기상청, 한국연구재단, 해양수산부의 지원을 받아 진행된 이번 연구 결과는 국제 학술지 ‘npj Climate and Atmosphere Science’에 8월 3일 게재됐다.

기계신문, 기계산업 뉴스채널