UNIST 김성필 교수팀, 인지정서적 반응이 광고 기억에 미치는 영향 분석

[기계신문] 중간광고는 영상 콘텐츠 사이에 삽입되는 광고로, 영상의 시대로 접어든 지금 가장 많이 이용되고 있는 광고수단 중 하나다. 중간광고로 인해 시청 경험이 저하된다고 생각하는 부정적인 측면도 있으나, 광고주와 플랫폼 기업이 수익을 창출하는 경제적으로 중요한 요소이기도 하다.

이에 가장 효과적인 광고 타이밍에 대한 많은 연구가 이루어지고 있지만, 근본적으로 어떤 기전에 의해 광고를 잘 기억하는지에 대한 연구는 미비하다. 특히, 중간광고에 의해 생길 수 있는 부정적인 감정이 광고 기억에 어떤 영향을 미치는지에 대해서는 아직 알려지지 않았다.

그런데 최근 중간광고에 의해 생기는 부정적 감정이 광고를 기억하는데 어떤 영향을 미치는지 밝혀졌다. 광고 효과와 수익을 높이는데 도움이 될 것으로 기대된다.

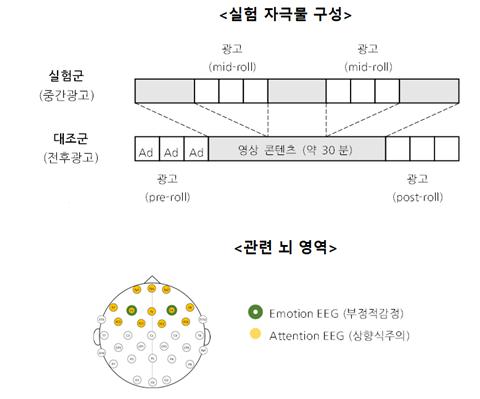

UNIST 바이오메디컬공학과 김성필 교수 연구팀은 뇌파(EEG) 분석을 통해 소비자가 동영상 광고를 시청하는 동안 광고 정보를 기억하고 정서적으로 반응하는 과정에서 발생하는 뇌파를 측정했다.

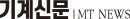

연구팀은 중간광고가 삽입된 영상 컨텐츠를 보는 그룹(실험군)과 영상 컨텐츠 전후로 광고를 보는 그룹(대조군)을 비교했다. 대조군의 경우 영상을 보는 동안 흐름이 끊기지 않아 상향식 주의(bottom-up attention)에 의해 기억이 형성됐다. 시청자가 관심 있는 모델, 상품이 나오면 자연스럽게 기억에 남는 현상이다.

반면 실험군의 경우 대조군과 같이 상향식 주의에 의해 기억이 형성됐으나, 부정적 감정 또한 기억의 요인으로 작용했다. 실험군이 기억하는 광고 개수가 대조군보다 많았고, 이는 ‘부정적 감정’이 기억 형성의 촉매 역할을 한다는 것을 보여준다.

김성필 교수는 “이번 실험을 통해 확인한 실험군의 부정적 감정이 광고 자체에 전이되지는 않아, 광고 속 상품에 대한 구매 욕구에 영향을 미치지는 않았다”고 설명했다.

연구팀은 광고에 의한 영상 컨텐츠 흥미도를 측정한 결과, 실험군과 대조군 모두 통계적으로 차이가 없음을 밝혀냈다. 즉, 이번 연구를 통해 컨텐츠의 흐름을 끊는 중간광고가 시청자의 부정적 감정을 야기하지만, 광고의 본질이나 삽입된 영상 컨텐츠에는 영향을 미치지 않는다는 것을 확인했다.

대신 부정적 감정과 함께 기억되는 중간광고가 영상 전후로 송출되는 광고보다 더 뇌리에 박혀 광고 효과를 높인다는 것이다.

이승지 연구원은 “이번 연구결과는 기업이 수익을 창출하는데 중요한 요소인 광고 효과와 수익을 증대시키는데 도움이 될 수 있을 것”이라며 “무분별한 중간광고 사용에 대한 규제와 정책 마련의 근거로도 활용될 수 있을 것”이라고 언급했다.

이번 연구에 공동으로 참여한 김주영 美 조지아대학교 교수는 “유튜브 또는 넷플릭스와 같은 스트리밍 비디오 콘텐츠 사업자들이 전후 또는 중간광고의 순서 및 위치에 따른 광고비 책정을 보다 과학적으로 할 수 있게 되었다는 데 이번 연구 의의가 있다”며 “시청자들에게 불쾌감을 줄 수 있는 광고 타이밍을 회피하도록 유도함으로써 시청자의 유익을 높이는 효과도 볼 수 있을 것”이라고 말했다.

과학기술정보통신부가 지원하는 고려대학교 스마트미디어연구센터 및 한국연구재단이 지원하는 초융합AI원천기술개발사업을 통해 수행된 이번 연구 결과는 광고 분야 국제학술지 ‘Journal of Advertising’에 7월 20일 온라인 게재됐다.

기계신문, 기계산업 뉴스채널